近日,各地人力资源和社会保障局陆续公示了一批水泥企业职工的特殊工种提前退休名单。从河北邯郸到云南禄丰,从湖北赤壁到四川绵阳,这份名单覆盖全国十余个省市,涉及近60名职工。他们中,有人从事立窑看火工长达15年,有人在高温粉尘环境中坚守超过10年,还有人因繁重体力劳动落下终身病痛。这份名单不仅是一份政策执行的记录,更折射出水泥行业一线从业者的职业健康困境。

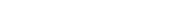

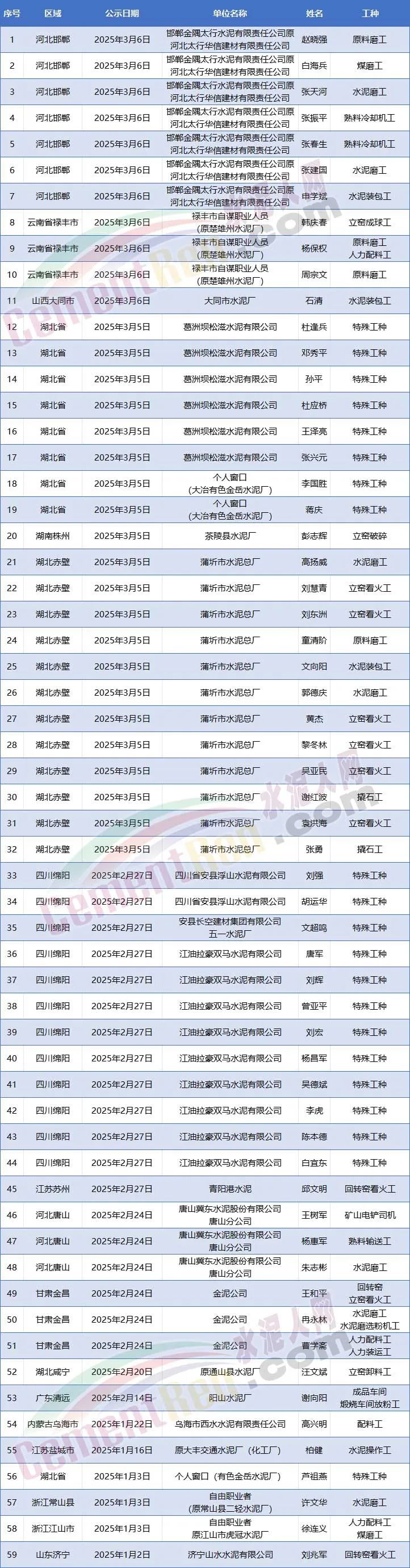

部分省市特殊工种提前退休名单(2025年1~3月)

政策保护下的特殊工种,为何他们需要提前退休?

根据现行规定,从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害健康工种的职工,满足连续工作年限要求后,可申请提前5年退休,但需满足严苛的工龄与档案证明要求。水泥行业因其生产特性,被列为特殊工种密集领域。

从上述公示名单可见,提前退休职工主要集中在以下几类岗位:

高温作业:立窑看火工、回转窑操作工、熟料冷却工等,长期暴露于50℃以上高温环境;

粉尘危害:原料磨工、煤磨工、水泥装包工等,长期接触高浓度水泥粉尘;

体力重负:人力配料工、撬石工、矿山电铲司机等,劳动强度远超常规标准。

以湖北赤壁蒲圻水泥总厂为例,此次公示的12名职工中,9人从事立窑看火工,平均从业年限超过10年。该工种需24小时轮班监控窑内火候,工人常年面临高温辐射和突发喷火风险。

名单之外,被忽视的职业病“沉默成本”

尽管提前退休政策为从业者提供了退出机制,但名单背后隐藏着更深层的健康代价。

从事回转窑看火工15年的老师傅对水泥人网坦言:“夏天窑边温度超过60℃,安全帽都能烤变形。退休前体检时,医生说我听力下降、心肺功能比同龄人衰老十年。”类似情况在水泥行业看火工中普遍存在。他们的病历中“热射病后遗症、慢性支气管炎”成为高频词。

四川江油拉豪双马水泥厂8名职工,均因长期从事水泥磨工、装包工提前退休。数据显示,未配备高效除尘设备的传统水泥厂中,粉尘浓度可达国家标准值的10倍以上。这些职工中,70%患有不同程度的尘肺病或慢性阻塞性肺疾病,医疗费用占家庭年收入的30%~50%。

一位从事看火工的女师傅对水泥人网表示,作为立窑看火工,她在高温环境中工作9年,因长期夜班和体力负荷,确诊严重内分泌紊乱。“当年厂里说‘男女同工同酬’,但防护设备全是男款,她的体检报告比男同事更糟糕。”她的经历揭示了女性在重工业特殊岗位中的特殊健康风险。

行业转型下的矛盾,机械化升级与历史欠账

当前,水泥行业正加速智能化转型,但大量中小型传统企业仍存在设备滞后、防护缺失、保障断层等问题。部分地方水泥厂,旧有设备尚未完全淘汰,除尘、降温设施陈旧;部分企业未按规定配备防尘口罩、隔热服,职工健康监测流于形式;自谋职业者与原国企职工相比,职业病鉴定与赔偿渠道更为狭窄。

相关数据显示,截至2024年末全国水泥行业约30%的从业人员仍在非新型干法生产线工作,这些岗位的职业病发病率是现代化工厂的3.2倍。

尽管政策持续推进,实践中仍存在显著挑战,“90年代许多乡镇水泥厂连工资表都用复写纸,现在字迹早已模糊。”某地人社局工作人员透露,该县近年公示的3名退休者中,2人需通过同事证言佐证工作经历。部分老职工因企业破产、改制导致档案遗失,被迫放弃申请。

重庆某水泥厂一看火工对水泥人网表示:“立窑拆除的时候老董事长出钱1人一万多块钱,给大家办了特殊工种证书,有一批人得以提前退休;前几年二线拆除的时候,再想花钱办特殊工种证书就不能了。没有证书就不能算特殊工种,不能享受提前退休的待遇。”

对比各地公示案例可见:广东省将“水泥装包工”明确归为有毒有害工种,而西部某省仅认定直接接触生料的岗位;部分省份认可“10年特别繁重体力劳动”标准,部分地区则要求12年。另外,现行《特殊工种名录》仍沿用老版本,而智能化改造已改变部分岗位性质。

在工业4.0时代,水泥行业仍是国民经济基石。当我们享受城镇化建设成果时,不应忘记那些在粉尘与高温中默默奉献的劳动者。提前退休名单上的名字,是政策善意的体现,更是对全社会的一声警钟。当城市因水泥拔节生长时,我们不应忘记那些为此付出健康代价的劳动者。守护“水泥人”的职业健康,不仅关乎个体命运,更是对工业文明尊严的捍卫。

作为水泥行业媒体,我们呼吁:请给予一线从业者更多防护支持、更公平的保障制度、更真诚的社会尊重。他们的健康,不应成为发展的代价。